네이버 밴드글 (2024-07-18)

페이지 정보

작성자 주지 성관스님 작성일2024.07.18 조회1,767회 댓글0건본문

○계룡산 자락의 작은 궁궐

-우리절 중악단은 역사적인 명소(보물 제1293호)

명성황후가 기도한 장소로 알려진 공주시 계룡면 계룡산 자락의 신원사 중악단을 찾았다. 신원사는 백제 의자왕 때인 651년 고구려 출신 승려인 보덕화상이 창건한 이후 조선 태조 이성계의 왕사(王師) 무학대사에 의해 크게 중창됐다고 전해지는 사찰이다. 무학대사가 이성계에게 이곳에 산신각(현재 중악단)을 지어 계룡산신에게 기도하면 소원이 이루어진다고 말했다는 전설도 뒤따른다.

유교를 숭상한 조선왕실과 토속 신앙인 계룡산신의 ‘은밀한’ 관계는 역사 기록에서도 간간이 보인다. 조선왕조실록은 태조의 아들인 태종 이방원이 내시를 보내 계룡산신에게 제사를 지내게 했고(1413년 9월 18일), 조선 제9대 왕인 성종의 질환 치유를 빌기 위해 신하를 계룡산에 파견했다(1494년 12월 23일자)고도 전한다.

명성황후 또한 선조들의 뒤를 따랐다. 황후의 간절한 기도가 통했던 덕분일까. 1873년 명성황후는 흥선대원군을 섭정에서 끌어내리고 남편 고종과 함께 권력을 장악한 데 이어 이듬해인 1874년 3월 아들(순종)을 낳는 경사를 맞았다.

고종도 계룡산신을 모신 신원사를 각별히 대우했다. 고종은 1880년 “신원사는 다른 절과 다르니 중수하는 일을 마땅히 돌보아야 할 것”이라는 신하의 요청에 따라 공명첩(空名帖·국가가 부유한 사람들에게 재물을 받고 형식상의 관직을 부여하는 백지 임명장) 500장을 하사해 기금을 모으도록 조치했다(승정원일기).

이듬해인 1881년에는 계룡산신을 위한 중악단이 건립됐다(중악단 상량문). 앞서 1879년(고종 16년)에 명성황후의 배려로 중악단이 건립됐다는 기록(1959년에 발간된 ‘공주군지’)도 있는데, 대략 1880년 전후로 중악단 설립 계획 및 건설이 이뤄진 것으로 추정된다.

중악단은 예사로운 명칭이 아니다. 그전까지 계룡산신에게 제사 지내던 제단은 계룡산사(鷄龍山祠), 계룡단(鷄龍壇) 등으로 불렸다. 그런데 이 제단이 공식적으로 중악단으로 불리게 되면 국가 차원의 제단으로 위상이 격상된다. 이후 계룡산 중악단은 북한 쪽의 묘향산 상악단(6·25전쟁 때 소실 추정), 남쪽의 지리산 하악단(소재 불명)과 함께 조선의 3대 사전(祀典) 장소가 됐다.

중악단은 위상에 걸맞게 조선 궁궐 양식의 건축 구조를 하고 있다. 출입구부터가 다르다. 세 개의 출입문으로 구성된 솟을대문이 이중으로 버티고 서 있는데, 가운데 문은 궁궐의 어간문처럼 왕만이 출입이 가능한 통로라고 한다.

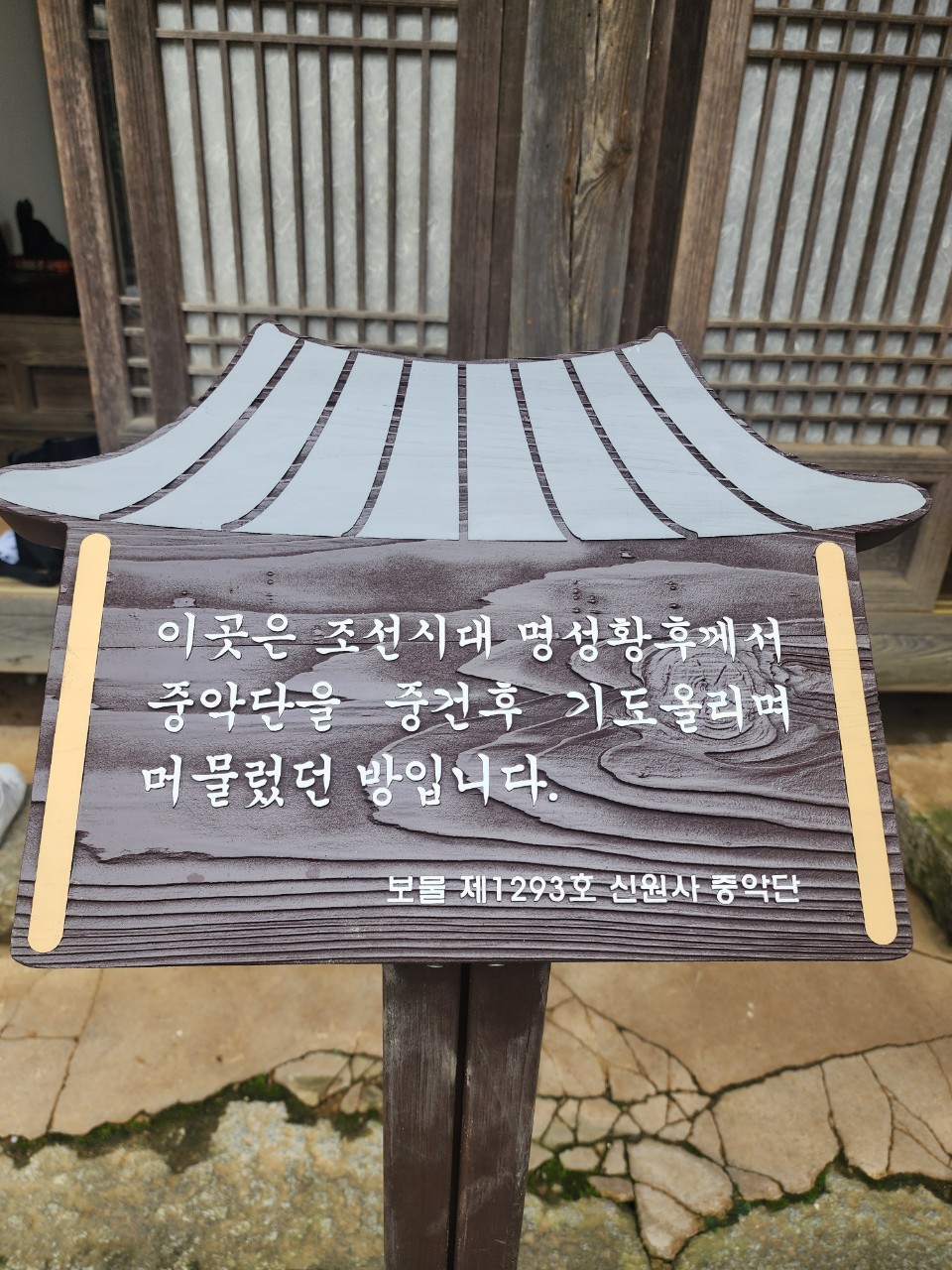

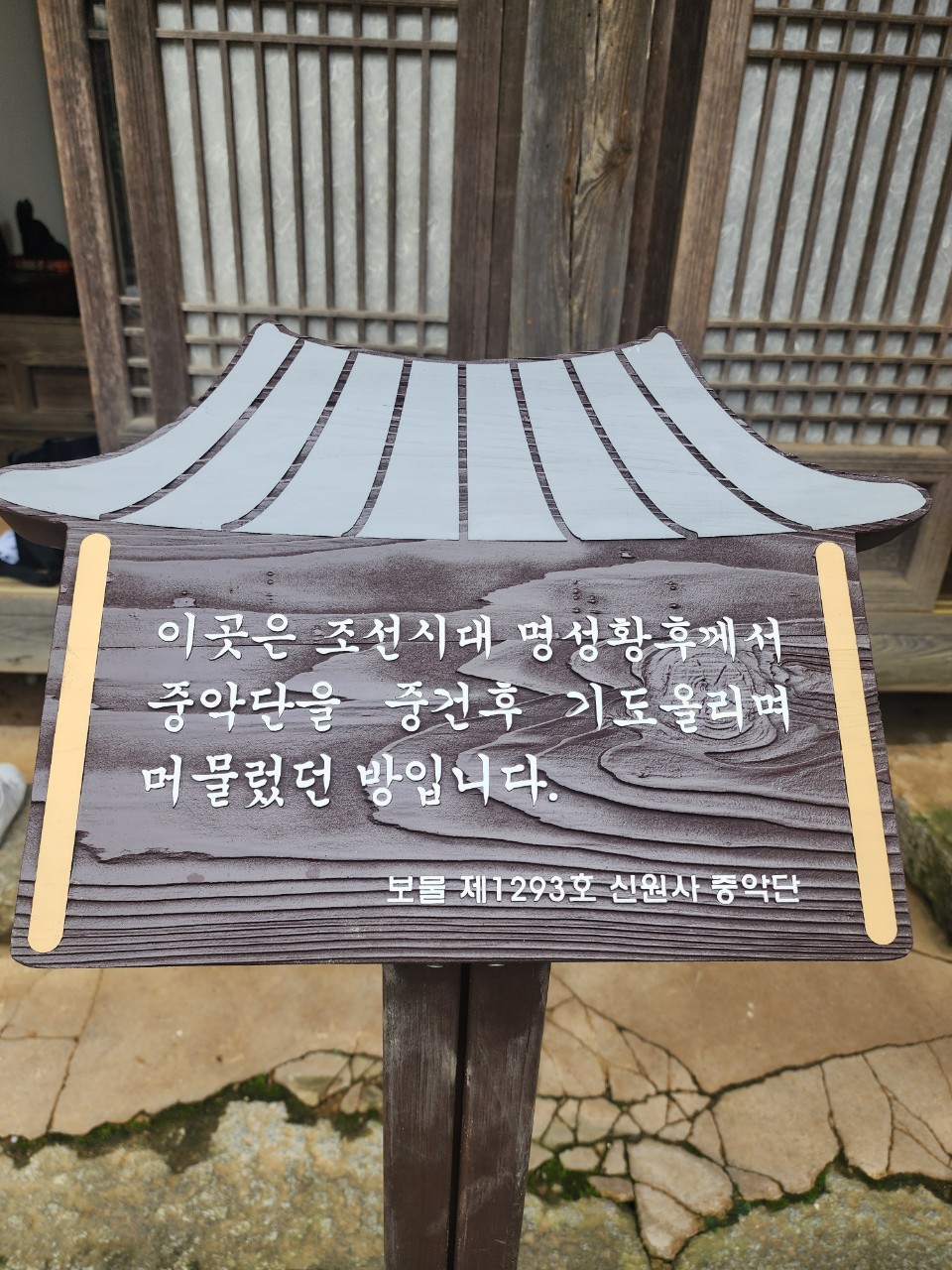

첫 번째 솟을대문을 지나면 좌우로 행랑채 비슷한 요사채가 있는데, 왕 혹은 왕비가 오면 머물던 곳이라고 한다. 명성황후가 중악단에서 머물다 갔다고 전하는데, 명성황후 본인이든 황후의 명을 받든 내명부 궁인이든 이곳에서 치성을 드린 것은 분명하다. 궁중에서 쓰는 물품 목록 등을 기록한 ‘궁중발기’에 신원사에서 공양을 했다는 기록이 있기 때문이다.

중악단의 팔작지붕 위 네 귀퉁이에는 사람과 동물 형상의 잡상(雜像)이 각각 7개씩 올려져 있다. 나쁜 기운이나 살(煞)을 막는 장치인 잡상 역시 경복궁 창경궁 등 궁궐에서만 찾아볼 수 있는 장식 기와다.

경복궁 교태전에서나 볼 수 있는 꽃담도 있다. 중악단을 둘러싼 4면 담장은 궁궐 양식인 꽃담으로 치장돼 있다. 만수무강(萬壽無疆)과 수복강녕(壽福康寧)이란 전서체 한자가 꽃담 사이사이에 새겨져 있다.

중악단은 1999년에 보물 제1293호로 지정됐다. 현전하는 산신각 중 최대 규모라는 점, 하나밖에 남지 않은 국가 차원의 제단이라는 점, 토속 신앙과 유교적 건축 양식의 조합이라는 점이 높이 평가됐다.

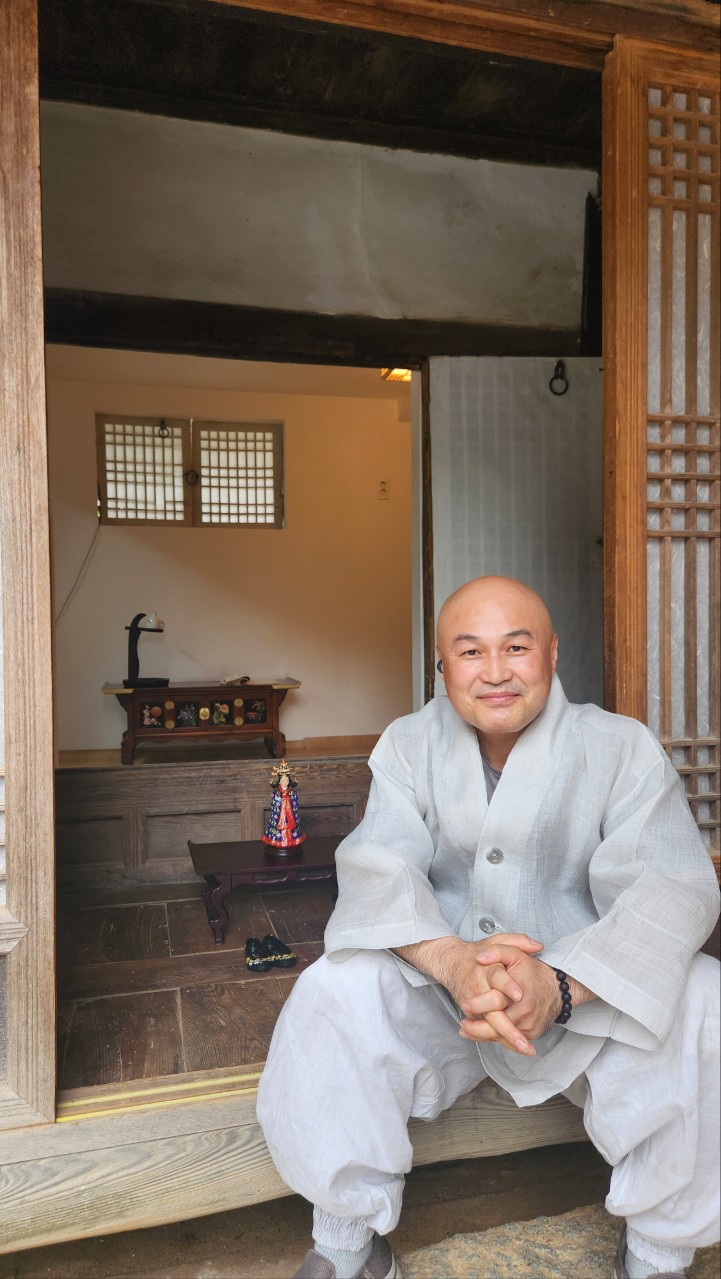

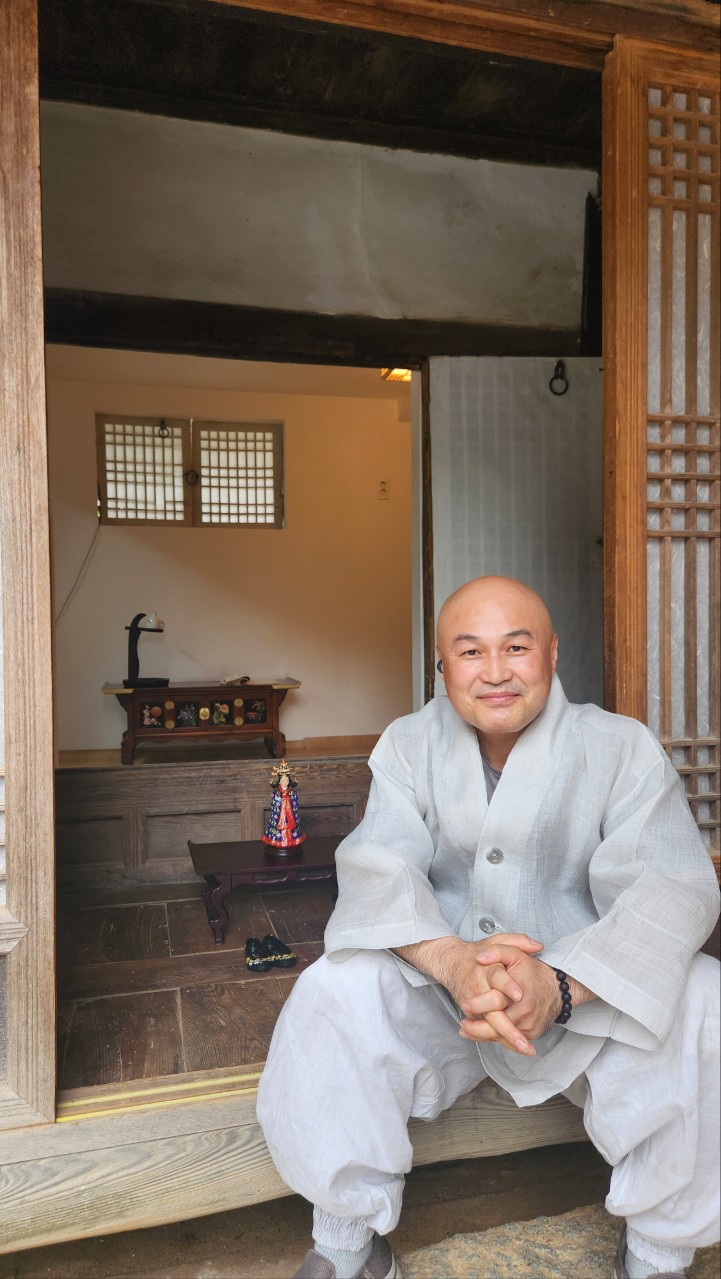

중악단 명성황후 처소에 소품들을 배치해서 단정히 꾸며 보았습니다. 한 번씩 눈길이 가는 명소가 될듯합니다.

-우리절 중악단은 역사적인 명소(보물 제1293호)

명성황후가 기도한 장소로 알려진 공주시 계룡면 계룡산 자락의 신원사 중악단을 찾았다. 신원사는 백제 의자왕 때인 651년 고구려 출신 승려인 보덕화상이 창건한 이후 조선 태조 이성계의 왕사(王師) 무학대사에 의해 크게 중창됐다고 전해지는 사찰이다. 무학대사가 이성계에게 이곳에 산신각(현재 중악단)을 지어 계룡산신에게 기도하면 소원이 이루어진다고 말했다는 전설도 뒤따른다.

유교를 숭상한 조선왕실과 토속 신앙인 계룡산신의 ‘은밀한’ 관계는 역사 기록에서도 간간이 보인다. 조선왕조실록은 태조의 아들인 태종 이방원이 내시를 보내 계룡산신에게 제사를 지내게 했고(1413년 9월 18일), 조선 제9대 왕인 성종의 질환 치유를 빌기 위해 신하를 계룡산에 파견했다(1494년 12월 23일자)고도 전한다.

명성황후 또한 선조들의 뒤를 따랐다. 황후의 간절한 기도가 통했던 덕분일까. 1873년 명성황후는 흥선대원군을 섭정에서 끌어내리고 남편 고종과 함께 권력을 장악한 데 이어 이듬해인 1874년 3월 아들(순종)을 낳는 경사를 맞았다.

고종도 계룡산신을 모신 신원사를 각별히 대우했다. 고종은 1880년 “신원사는 다른 절과 다르니 중수하는 일을 마땅히 돌보아야 할 것”이라는 신하의 요청에 따라 공명첩(空名帖·국가가 부유한 사람들에게 재물을 받고 형식상의 관직을 부여하는 백지 임명장) 500장을 하사해 기금을 모으도록 조치했다(승정원일기).

이듬해인 1881년에는 계룡산신을 위한 중악단이 건립됐다(중악단 상량문). 앞서 1879년(고종 16년)에 명성황후의 배려로 중악단이 건립됐다는 기록(1959년에 발간된 ‘공주군지’)도 있는데, 대략 1880년 전후로 중악단 설립 계획 및 건설이 이뤄진 것으로 추정된다.

중악단은 예사로운 명칭이 아니다. 그전까지 계룡산신에게 제사 지내던 제단은 계룡산사(鷄龍山祠), 계룡단(鷄龍壇) 등으로 불렸다. 그런데 이 제단이 공식적으로 중악단으로 불리게 되면 국가 차원의 제단으로 위상이 격상된다. 이후 계룡산 중악단은 북한 쪽의 묘향산 상악단(6·25전쟁 때 소실 추정), 남쪽의 지리산 하악단(소재 불명)과 함께 조선의 3대 사전(祀典) 장소가 됐다.

중악단은 위상에 걸맞게 조선 궁궐 양식의 건축 구조를 하고 있다. 출입구부터가 다르다. 세 개의 출입문으로 구성된 솟을대문이 이중으로 버티고 서 있는데, 가운데 문은 궁궐의 어간문처럼 왕만이 출입이 가능한 통로라고 한다.

첫 번째 솟을대문을 지나면 좌우로 행랑채 비슷한 요사채가 있는데, 왕 혹은 왕비가 오면 머물던 곳이라고 한다. 명성황후가 중악단에서 머물다 갔다고 전하는데, 명성황후 본인이든 황후의 명을 받든 내명부 궁인이든 이곳에서 치성을 드린 것은 분명하다. 궁중에서 쓰는 물품 목록 등을 기록한 ‘궁중발기’에 신원사에서 공양을 했다는 기록이 있기 때문이다.

중악단의 팔작지붕 위 네 귀퉁이에는 사람과 동물 형상의 잡상(雜像)이 각각 7개씩 올려져 있다. 나쁜 기운이나 살(煞)을 막는 장치인 잡상 역시 경복궁 창경궁 등 궁궐에서만 찾아볼 수 있는 장식 기와다.

경복궁 교태전에서나 볼 수 있는 꽃담도 있다. 중악단을 둘러싼 4면 담장은 궁궐 양식인 꽃담으로 치장돼 있다. 만수무강(萬壽無疆)과 수복강녕(壽福康寧)이란 전서체 한자가 꽃담 사이사이에 새겨져 있다.

중악단은 1999년에 보물 제1293호로 지정됐다. 현전하는 산신각 중 최대 규모라는 점, 하나밖에 남지 않은 국가 차원의 제단이라는 점, 토속 신앙과 유교적 건축 양식의 조합이라는 점이 높이 평가됐다.

중악단 명성황후 처소에 소품들을 배치해서 단정히 꾸며 보았습니다. 한 번씩 눈길이 가는 명소가 될듯합니다.